休日の午後を楽しむ明日館コンサート

ブラジルの郷愁と情熱と神秘

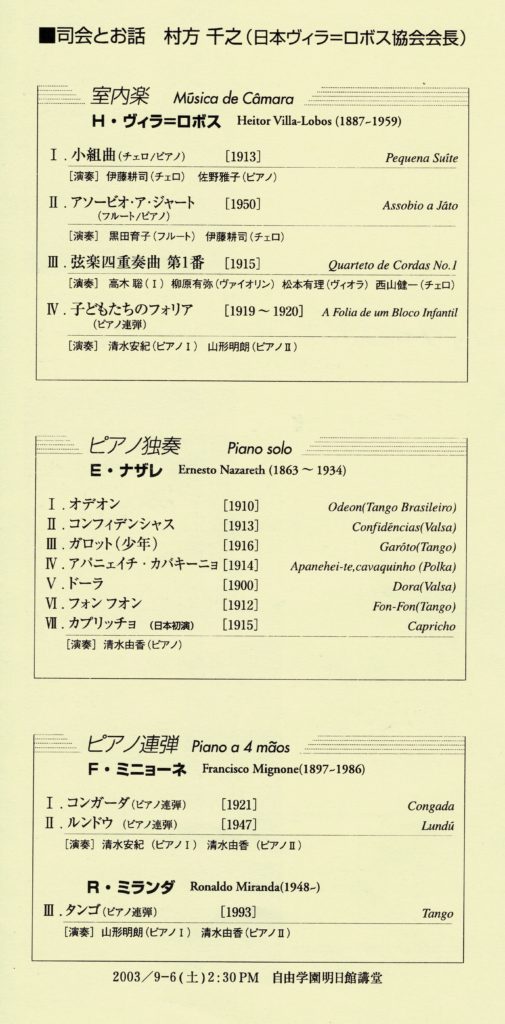

ヴィラ=ロボス、ナザレ、ミニョーネ

2003年9月6日 14:30開演

自由学園明日館講堂

エイトール・ヴィラ=ロボス

(1887,リオ ~ 1959,リオ)

ブラジルのクラシック音楽の根は、原住民インディオの教化を目的としたポルトガルの宣教師たちによって約500年前に作られた。ヨーロッパの模倣の時代を過ぎ、ブラジル独自の音楽言語を作り上げるのに大きな役割を果たしたのが、ヴィラ=ロボスである。彼の音楽はブラジルの大地から生まれたもので、率直で大胆かつ独創的な彼の作品は、世界中の人々に広く親しまれている。

チェロとピアノのための《小組曲》 (1913)

6つの短い作品からなる《小組曲》は、ピアニストのルシリア(最初の妻)と結婚した年に書かれている。他の初期の作品と同様、後期ロマン派の色彩が濃く、まだ彼らしい野趣で民謡的な個性は見られないが、26歳の若さですでに高い作曲技術を身につけていたことが分かる。

アソービオ・ア・ジャート (1950)

(ジェット・ホイッスル)

彼は一風変わった楽器の組合せを好んだ。ここでは、高音楽器と低音楽器(フルートとチェロ)が生み出す意外性を楽しんでいる。“ジェット・ホイッスル”とは、指をくわえてビービーと鳴らす口笛のことで、第3楽章の最後にフルートが金切り声をあげながら一音ずつ上昇していく終わり方がそれに似ていることから名づけられた。“通好み”の晩年の傑作。

弦楽四重奏曲第1番 (1915)

作曲家としての生涯のほぼ全期にわたり、合計17曲も書かれた彼の「弦楽四重奏曲」──何故これほどまで古典的なスタイルに拘ったのか?あえて民族的な要素を避けたい気持ちもあったのだろうか?クラシック音楽の巨匠への挑戦か?──《第1番》はテンポの緩やかな曲と速い曲とが交互に現れる「小組曲」風で、彼らしさがちらっと顔を出している。

子どもたちのフォリア (1919-20)

(ピアノ連弾版)

彼自身子供には恵まれなかったが、大の子供好きだった。曲集《子どもたちのカーニバル》の最後を飾る《フォリア(活発な踊り)》では、大人の真似をして着飾った子どもたちのグループ(bloco)が、カーニバルのお祭り騒ぎで盛り上がっていく楽しい雰囲気がよく伝わってくる。

エルネスト・ナザレ

(1863,リオ ~ 1934,リオ)

ナザレの作品はほとんどが舞曲で親しみやすく、お堅いクラシック音楽とは一味違うが、「踊るためではなく聴くための芸術音楽である」と彼自身拘っていた。サンバやボサノバにも、ヴィラ=ロボスやミニョーネなどの作曲家達にも、大きな影響を与えた。彼のピアノ曲は演奏の際に即興性や個性やリズム感が重要視され、簡単そうに聴こえるのに弾きこなすのは案外難しい。だが、どれも弾いてみたくなるような素敵な作品である。

オデオン (1910)

(タンゴ・ブラジレイロ)

知識人や上流階級の人々が出入りする「シネマ・オデオン」のロビーでピアノを弾き始めた頃の、彼の最高傑作。そこでチェロを弾いていた24歳年下のヴィラ=ロボスも「ナザレこそブラジルの魂を真に具現する音楽家だ」と尊敬していた。“タンゴ・ブラジレイロ”とは“マシーシ”(リオの下層階級のダンス)を彼が優雅な音楽に変身させ、名づけたものである。

コンフィデンシャス (1913)

(ワルツ)

ナザレは「ブラジルのショパン」とよく言われる。甘く切ないこのワルツがショパンと違うところは、光輝く“南国”の太陽が雲間から現れるような美しい中間部をもっているところだ。日本語訳は“告白”、“打明け”。

ガロット (1916)

(タンゴ)

出だしからどことなく不安げな雰囲気。それが中間部で一転して明るくなるが、またもとの切ない曲調に戻る。タイトルである“少年”の揺れ動く気持ちの変化を表そうとしたのだろうか。ポピュラー音楽の小歌曲のように、分かりやすいメロディーが魅力的な作品である。

アパニェイチ・カヴァキーニョ (1914)

(ポルカ)

ナザレはピアノ以外の楽器の音をピアノで模倣するのが得意だった。カヴァキーニョ”はウクレレのような4弦の小型ギターで、ブラジルの民衆音楽スタイル“ショーロ(小グループ)”でメロディーを受持つ。日本語訳は“カヴァキーニョよ、がんばれ”他多数。

ドーラ (1900)

(ワルツ)

タイトルの“ドーラ”とは“Theodora”の短縮形で、彼が23歳の時に結婚した最愛の妻の愛称である。女性の名前をタイトルにした曲は他にもあるが、結婚4年後に書かれたこのワルツにはやはり特別な想いが感じられる。彼の死後しばらくしてから自筆譜が発見されたが、残念ながら未出版。

フォン・フォン (1912)

(タンゴ)

ユニークなタイトルと音楽とが見事にマッチしているところが、彼の作品の面白味。自動車のクラクションの音(“フォン・フォン”という音)も、彼の手にかかると魔法のように音楽の中に溶け、魅力的なエッセンスと変わってしまうのが不思議である。

カプリッチョ (日本初演) (1915)

数年前にリオの図書館がこの曲の自筆譜をコンピューターで譜面にした。それを本日のピアニストの清水由香さんが、ナザレの弟子でもある研究家Luiz Antonioと共に校正し、本邦初演となる。ナザレにしては長い作品で、彼のクラシック音楽への思い入れが強く感じられる。

フランシスコ・ミニョーネ

(1897,サンパウロ ~ 1986, リオ)

ミニョーネはナザレやヴィラ=ロボスの影響を大きく受け、20世紀のブラジル音楽界を代表する「民族主義者」の一人として知られる。没後、ミニョーネ夫人を代表とする音楽財団が結成され、現在もその偉業を讃えるコンサートが毎年行われている。「散逸しがちな大家の作品を保存するために、政府がそれらを買い取って音楽財団を作る」という、ブラジル人の文化に対する意識の高さは、どこかの国とは違うように思う。

コンガーダ(ピアノ連弾) (1921)

彼のオペラ《ダイアモンド商人(ダイアモンドで豊かなミナスジェライスに住むポルトガルの王様の使者)》の踊りの一場面で、この部分が特に人気が高く、作曲者自身による様々な編曲で今日でもよく演奏される。アフリカ・コンゴから連れて来られた黒人奴隷のダンスを表している。

ルンドゥ(ピアノ連弾) (1947)

作品の中間部にブラジルの童謡らしきメロディーをはさみ、 “ルンドゥ” (アフリカ黒人のダンスから派生したブラジルの古い踊りの歌)のもつ軽快なリズムを活かした、かわいらしい作品に仕上がっている。ピアニストのミニョーネ夫人と一緒に、この連弾曲を弾いて楽しんだにちがいない。

ロナルド・ミランダ

(1948, リオ ~ )

リオの音楽学校で作曲やピアノを正式に学んだ後、ブラジル内外の様々な作曲コンクールで受賞し、作品も多岐に亘り数多く録音されている。日本では知られていないが、第一線で活躍中の彼は、まだ55歳である。

タンゴ(ピアノ連弾) (1993]

ミランダの“タンゴ”は、ナザレの“タンゴ・ブラジレイロ”とは違い、“アルゼンチン・タンゴ”のように激しく情熱的である。鍵盤を嵐のように駆け抜けるようなイントロとは対照的に、A.ピアソラを想わせるような中間部は叙情的。彼が45歳の時の、まさに脂ののった力作である。

市村由布子

Yuko Ichimura