村方千之氏からの手紙㉑(1995.10.17&19)

村方千之氏がプログラムノートに執筆した文章を抜粋し、「村方千之氏からの手紙」というシリーズでご紹介しております。

ヴィラ=ロボス ブラジル音楽祭’95

<日本・ブラジ修好100年記念行事>プログラム

主催:日本ヴィラ=ロボス協会

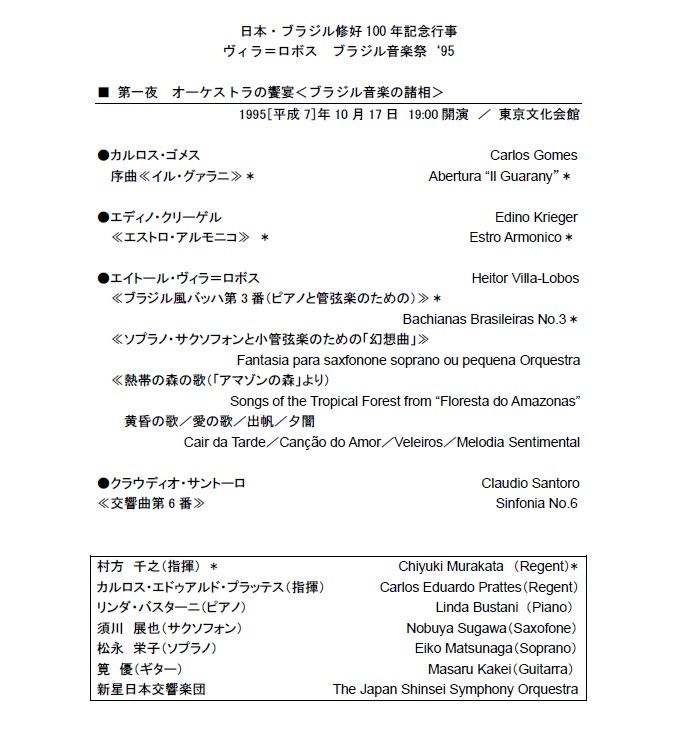

[第1夜] オーケストラの饗宴

(1995年10月17日 東京文化会館)

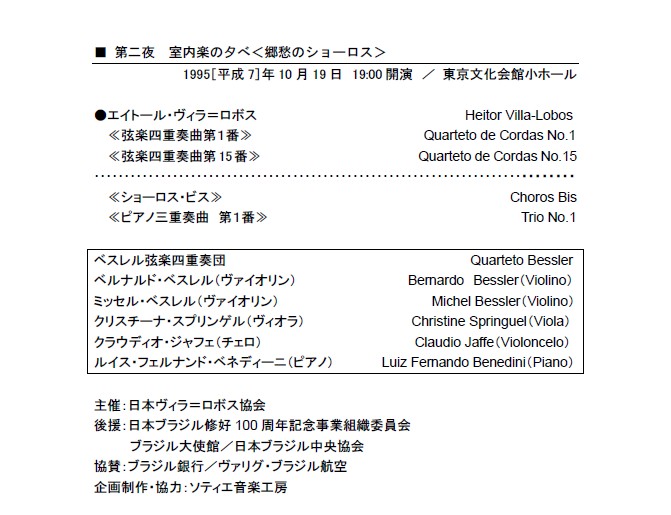

[第2夜] 室内楽の夕べ

(1995年10月19日 東京文化会館小ホール)

【プログラムノートから】

音楽文化交流の新たな波を

今から100年前と言えば、ブラジルがポルトガルの植民地から独立して73年、連合共和国になり大統領をおく様になってから6年目のことです。日本はと言えば明治28年の頃ですから、ようやく世界に認められ国民一般の目も世界に向き始めていた頃で「振り返れば100年」当時の状況を改めて思い返す程に、その長い年月の変遷に感慨深いものがあります。今やブラジルは130万人という世界で最も日系人が住む国でもあり、両国市民はお互いの文化をもっと深く理解し合わなくてはならない新たな時代を迎えています。

ところで、100年前の1895年と言えばヴィラ=ロボスは7歳。この年に生まれた世界的作曲家にはドイツのオルフ、ヒンデミットがおり、ややしてアメリカのガーシュインやフランスのプーランクがいますが、またチャイコフスキー、ドボルザーク、グリーグ、フォーレ、エルガー、プッチーニ、マーラー、ドビュッシー、……といった作曲家たちがまだ活躍していた時代でもあり、一方、この国の音楽言語を確立したヴィラ=ロボス(1887~1959)と日本の山田耕筰(1886~1965)とが全く同じ時期にそれぞれの自国の音楽文化の興隆に尽くしていたと言うのも興味深いことです。

私自身はブラジルの大地を踏んでよりまだ僅か20年ですが、この国の計り知れない魅力にひかれ、ヴィラ=ロボスを中心に今日まで私の分野であるこの国のクラシック音楽の伝統を日本に紹介することに力を尽くして参りました。しかし成し得たことはまだまだ少なく、日本とブラジルのクラシック音楽分野の交流は残念ながらまだまだその根が浅いのです。

いまこそ次の100年に向けて、両国の音楽文化交流の新しい波を起こす時が来ています。まさに今日はその始まりなのです。多くの若い人達がこの後に続いてくれることを願ってやみません。

日本ヴィラ=ロボス協会会長

村方 千之

ブラジルのクラシック音楽

村方 千之

◆500年の歴史と文化の背景

ブラジルは、およそ500年前にポルトガルの海洋探検家によって発見され、ポルトガルの植民地時代を経て1822年にブラジル帝国として独立し、その67年後の1889年に連邦共和国となり王政が大統領制に移行し、現在にいたっている。

16世紀の初頭、ヨーロッパの封建制度の抑圧から逃れて、多くのポルトガル人が、次いでイタリア、ドイツなどヨーロッパ各地から様々な階層の人々がこの新天地に移住した。更にアフリカから連れてこられた黒人奴隷たちも加わり、原住民インディオの文化も混じり合って、400年余りの歴史の経過のうちに、南米の中では唯一、ポルトガル語を国語とする独自の文化圏が発展してきた。

ブラジルの音楽の歴史も、そうしたこの国の歴史を背景に発生し、発展し多民族国家ブラジルならではの独特の音楽文化ができあがっていった。

◆インディオの教化に教会音楽

16世紀のはじめ、原住民インディオの教化のためにやって来たイエズス会士たちは、インディオがお祭りの際に粗末な管楽器や打楽器の伴奏で歌ったり踊ったりするのをよく見かけた。彼らの歌がグレゴリオ聖歌によく似ていたことから、インディオの教化に音楽を生かすことを考え、聖歌やフルート、弦楽器、クラビコードなどを教えて、村や教会のセレモニーの伴奏に活用し、インディオが良い声をしていたことから聖歌隊を編成し、2重唱、3重唱、4重唱のミサ曲も歌えるようにしていった。

◆黒人奴隷のもたらした音楽

次いで、黒人奴隷たちが植民地時代の初期にアフリカからもたらした音楽は、イベリア系の音楽と接触して豊かなものになり、その独特なリズム感は今日でさえこの国のポピュラー音楽、芸術音楽に多大の影響を与えている。また黒人奴隷たちの中に発生した“ルンドゥー”(コミックソングダンス)は長い間ブラジルの典型的なポピュラー音楽の重要な形態の一つとして発展し、19世紀に入ってポルトガルの宮廷でもこれが歌われていたと言う。また、これはブラジル独特のフュージョン、ショーロ、サンバなどを生み出すもとにもなった。

◆ブラジル的独自性の芽生え

18世紀に入ると、白人と黒人の混血ムラートの中にギターの名手が現れ、ブラジル風艶歌とも言うべき弾き語り風のモジーニャがうまれ民族の間に広がり、これは現代にまで引き継がれているが、一方、18世紀の後半には商人達によってヨーロッパから商品と共に楽譜が持ち込まれるようになると、宗教的なテーマと対位法を組み合わせた作曲技法が発達した。とくに金鉱のあったミナス・ゼライス州には多くの人が集まるようになり、文化活動も盛んになった。ミナス出身のムラートの作曲家や音楽家は、芸術を通じて社会的地位を高めようと積極的な活動をした。これは最近になって当時の楽譜が教会などの古い資料の中から何千と発見され、これをミナス(ミナス地方)バロックと称しているが、その代表的なものにはシルビア・ゴメス、メスキッタ、フランシスコ・ゴメスなどの作品があり、当時にしては知識や独創性の上で注目されるものがあると言う。まだこの頃大農園では奴隷たちをメンバーとしたバンドがつくられ、神父達が自らその音楽教育に当たっていたと言われる。

18世紀の終りには、金鉱が斜陽化すると多くの作曲家や音楽家たちが、当時の政治や文化の中心であったリオ・デ・ジャネイロに移って行った。1808年のポルトガル王室の到来と、それに伴うヨーロッパ文化の影響の拡大という過渡期には、音楽活動の上でも大きな変化が現れ、とくにサンタ・クルス大農園の伝統に従って音楽教育を受けて育ったオルガンやクラビコードの即興演奏の名手ジョゼ・ガルシアは、ドン・ジョアン6世の目にとまり、歌手や楽士などおよそ100人を擁していた王室礼拝堂の監査役を仰せつかった。彼はまた“鎮魂ミサ”やオペラなど幾つかの作品も残している。また、本来大衆のものであった“モジーニャ”が貴族のサロンなどでも歌われるようになり、著名なギタリストのドミンゴス・バルボーザがポルトガルにこれをもたらすと、ここでもポルトガルの作曲家たちの興味を引き、芸術的な域にまで高められ、上流社会の典型的な歌にまでなってしまった。

◆ゴム景気とナショナリズム

19世紀半ばにはヨーロッパからの影響はますます大きくなった。ゴム景気に湧いたアマゾン流域のマナウスやベレンなどの都市には、当時の建築技術の粋を集めた700人を収容できるほどの素晴らしいオペラハウスが建てられ、ヨーロッパから音楽家達が呼び寄せられて、オペラが上演されていたという。

一方、1822年のブラジル独立を契機として、一部の作曲家達はブラジルの大地、自然、国家を賛美するナショナリズムにひたった賛歌やモジーニャ、それにブラジルの歴史的な物語を題材にしたオペラなども作るようになり、その代表的なものはアントーニオ・カルロス・ゴメス(1836~1896)が作曲した≪グァラニ≫で、これはミラノで初演され、ヨーロッパの各地でも大成功を収めた。ただ、この作品はまだヨーロッパ的な作曲手法から抜け出たものではなく、ブラジル的なオリジナリティーは感じられない。

やがて王政から共和国に移り、作曲家達の間にはブラジルのフォルクローレの要素を作品に取り入れる新しい風潮が盛んになり、ブラジル的なものに基盤を置いた作品が生まれるようになった。その最初のものはブラジーリオ・クーニャ(1848~1913)が書いたフォルクローレ調のピアノ曲≪セルタネージャ≫ で、この他にも代表的な作曲家はアレクサンドゥレ・レヴィー(1864~1892)やアルベルト・ネポムセーノ(1864~1920)等がいる。ネポムセーノは奴隷解放運動に加わったりした当時としては進歩的な音楽家で、内面的に深い意図のある作品を残しているが、ただその作曲技法はまだロマン派の域を抜け出してはいない。ただ、彼等によって初めてポルトガル語の歌詞が芸術歌曲に使われるようにもなった。

◆ヴィラ=ロボスの出現とブラジル的音楽言語の確立

19世紀末になりブラジルが共和国として独立し、人種の平等や自由思想が広がるようになると、20世紀にかけて文化の解放発展は著しくその度合いを増した。音楽の分野でも優れた音楽家が輩出し、ヨーロッパとの交流が頻繁になり、各地にオペラハウスが建てられ内容も豊かになっていった。

そうした20世紀繁栄のなかでは、ブラジル独自の音楽言語を独力で確立し、あらゆる分野に2000曲にも上る作品を残し、世界にブラジル音楽の存在を広めた、かの偉大な世界的作曲家エイトール・ヴィラ=ロボス(1887~1959)は注目すべき存在である。彼は自らの足でブラジル奥地を探訪し、土着の音楽を採譜し、これを自作のエキスとして活かし、最も敬愛していたJ.S.バッハの精神を土台にして作品を書いたが、ブラジルの典型的な主題を基盤に書いた例の≪ショーロス≫、≪ブラジル風バッハ≫をはじめ、歌曲、ピアノ曲、室内楽曲、ギター曲にはそれまでにだれも出来なかった独創性を発揮し、ブラジルの音楽界に大きな刺激と変革をもたらした。彼はブラジルの音楽教育の改革にも力を注ぎ、合唱運動を盛り上げ、多くの偉大な業績をこの国に残した。ちなみに日本の山田耕筰(1886~1965)も、殆ど同じ時期に活躍していた。大変に興味深い話である。

◆無調、12音、電子音楽への志向と民族的美学との相剋

1922年に行なわれた「現代芸術週間」を機に、ブラジル音楽の展望を論点として、ブラジル音楽に介在しているヨーロッパ的傾向から脱却した別の立場を確立することを狙いとして、音楽家の間で議論が戦わされた。この後で『ブラジル音楽についてのエッセイ』を出版したマリオ・デ・アンドラーデ(1893~1945)は、「作曲家は自国の生活の中にインスピレーションを感じるべきだと主張し、ブラジルの民族音楽がいかに幅広い豊かなものを持っているかを強調している。この後、作曲家たちの流れは大きく二つに分かれ、アンドラーデを支持する第一の派は、カマルゴ・グァルニエリを頭に、アンドラーデの門下がこれを代表し、ルシアーノ・ガレット(1893~1931)、オスカー・ロレンツォ・フェルナンデス(1897~1945)、フランシスコ・ミニョーネ(1897~1968)、ハダメス・ニャタリ(1906~ )、ゲッハ・ペイシ(1914~ )などの名前が挙げられる。これらの作曲家たちの作品は、それぞれに異なった内容を持ってはいるが、共通して自国の音楽言語の普遍性に基づいて創作されている。

ところが、これとは全く異なった美的観点を持った一派も現れた。この動きはドイツ系の作曲家ハンス・ジョアキン・コルロイターがムージカ・ヴィヴァ・グループを創設したことから起きた。その理念はゲッハ・ペイシやクラウディオ・サントーロ(1919~1989)、エディノ・クリーゲル(1927~ )などの作曲家によって纏め上げられた、音楽言語の普遍性を前提に、無調形式と12音階を作曲法として用いることを擁護するもので、彼等はその思想を広めるために激しいキャンペーンを開始した。この運動は1946年のムージカ・ヴィヴァ声明の発表で最高潮に達したが、ペイシとサントーロの二人は、後にこのグループを外れ、別の見地から音楽を書いた。

コルロイターら彼らの弟子たちによって広められた理念やテクニックが常時、広範に受け入れられるようになると、これに不満を抱いたカマルゴ・グァルニエリは、1950年の秋を発表し、同時に「ブラジル音楽家と音楽評論家への公開状」自らの手で学校を設立して対抗した。結果的には、ここから多くの著名な音楽家が生み出されることになった。

◆ブラジル的風土と現代的感覚の融合の時代

その後幾つかの経緯を経て、この国の風土や言語の中から生まれた、いわゆるブラジルならではのインスピレーションを感じる作品を作曲家たちは書こうとしている。一方、さらに進歩的、現代的手法で作品を書いている作曲家も多く、彼等はアメリカやヨーロッパなどでも盛んに活躍しており、マルロス・ノブレ(1939~ )などは、その最も代表的な人である。

演奏家も多くの人が世界的に活躍しており、ピアニストのネルソン・フレイレ、モレイラ=リマ、指揮者のエリアザール・ジ・カルバーリョ、イザーク・カラブチェフスキーなどは有名で、日本でも知られている。

◆ブラジル音楽界への新たな認識に期待

ブラジルと言えばサンバかコーヒーかアマゾンしか浮かばない…と言うのが一般の日本人の認識で、ブラジルのポピュラー音楽への関心は高くても、残念ながら明治以来ヨーロッパ指向一辺倒に仕込まれてきた日本のクラシック音楽ファンは、南米というだけで見向きもしないところがある。私は幾度かブラジルの主要なオーケストラを指揮し、日本の作品を紹介し、またブラジルの作品も演奏した。日本よりも遥かに歴史の古いこの国のクラシック音楽はまだ一部の人々のものでしかなく、オーケストラも技術的には問題も多いが、感覚的土台は日本に比べてずっとしっかりしたものがあり、その音楽的土壌の深さを感じることが多い。

(註)ブラジルの作曲家たちの( )内の存命期間の情報は、1995年時点のものです。

◆このプログラムノートには、下記の寄稿文が掲載されております。

・齋藤 裕(日本ブラジル修好100周年記念事業組織員会委員長、新日本製鐵株式會社代表取締役会長):「ご挨拶」

・パウロ・ピーレス・ド・リオ(駐日ブラジル大使):「ブラジル大使からのメッセージ」

・ツリービオ・サントス(ヴィラ=ロボス博物館長):「ヴィラ=ロボスの東京音楽祭」

・濱田滋郎(音楽評論家):「曲目解説」、「ブラジル音楽の展望」

編集:市村由布子

Editora: YUKO ICHIMURA